沙织

齐泽克对体系的乐观极其荒谬

女拳主义者认为智者应该知道体系如何设计,这是为了知道如何选择。但是,从古代近东智慧文学到卡夫卡和贝克特都会告诉人们,体系是荒谬的。

“仆人,服从我。”“是的,主人。”

“我要给我们为国家供粮。”“给它,我的主人,给它![给国家]粮食的人-——他的大麦(仍然)是他自己的,但他的利息(付款)收入变得巨大。”

“不,仆人,我不给我的国家供粮。”“不给就不给。给予就像生下一个儿子……他们会诅咒你。他们要吃你的大麦,毁灭你。”

“仆人,服从我。”“是,大人。”

“现在,什么是好的?打断我的脖子、你的脖子,把(我们两个)扔到河里——(那)是好的。”

“谁的个子够高,可以升天?谁的跨度足以拥抱地球?“

“不,仆人,我要杀了你,你会死在我前面。”

“(那么)我的主人,没了我你恐怕连三天都活不了吧?”

(The Ancient Near East: An Anthology of Texts and Pictures

Chapter 146: Observations on Life: A Pessimistic Dialogue between Master and Servant)

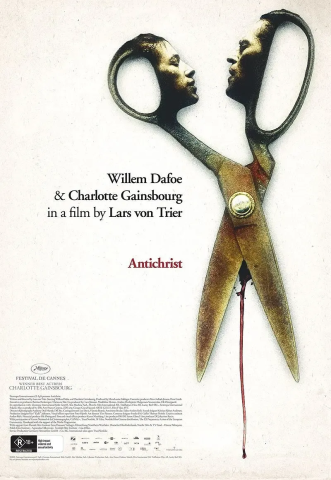

这种荒谬接近了电影《反基督者》中的荒谬,在电影的一张海报上,这对夫妇的关系呈现为一把血淋淋的剪刀,他们是剪刀的两个手柄,被铆钉固定在一起但作用是割裂。将彼此的血混合在一起,再让血从剪刀的锋刃间流淌而出。

这就像在荒谬文学中,认同体系的其实是无法决断的人,他们互相之间的捆绑和他们与体制之间的捆绑都建立在模棱两可、怎样都可以的赴死上。在《主仆的悲观对话》这篇阿卡德语文献中,最好的选择就是去死。

与此相反,和女拳主义者一样,齐泽克是体系乐观派的代表,他认为《忧郁症》一片是乐观主义的。(https://www.bilibili.com/video/BV1ih4y1h7UE/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click)

冯·提尔为《反基督者》中的暴力加了一层悲伤的滤镜,对《女性瘾者》作了大量美化,《忧郁症》也采用了塔可夫斯基式关切的视角,但这是为了减弱对症候的攻击性,因为在这些电影中性和权力是由女性承担的。所以齐泽克对冯提尔《忧郁症》的看法完全就是扯淡。他认为主角贾斯汀的态度,她所获得的平静,代表一种美丽的诗意,是对这是对社会有益的事情,因为这避免了极权主义的陷阱。所有人都要如此,要接受这一基本的、深刻的精神体验,这是加强道德的活动。这不是沉入了极权主义的池塘,和它融为一体、溺毙其中!而是避免它的陷阱。这是怎样的末世狂欢啊?齐泽克说:不是,这不是什么去享受去开心,也并不是开杀,而是一个人的精神态度。

患忧郁症的人在世界毁灭那天获得勇气就是迈出了极权主义之环?我们反对这个看法。第一,他所说的忧郁症对道德的加强,在于忧郁症可以避免让人们打起来。然而,地球上的忧郁症构成了一颗小行星来撞击地球,这不就是最大规模的每个人打死每个人吗?第二,好像一个人带着忧郁症和人类一同灭绝,意味着者是与体系对立的精神发挥了作用,是与极权主义矛盾的要素产生了诅咒的威力。

但它并不外在于体系。它就是体系自身的症候。这就是为什么电影对准的是一个拥有大庄园的上流社会家庭,而这个家庭人人都有难以言表的顽疾。在我看来名叫忧郁症的小行星撞击地球的烟花表演,正是这个体系自身的设计难以避免的末日婚礼场景,它的婚礼就是它溺亡的河床。小行星并非天外来物,而是体系自身的不治之症,是它内部的血崩爆发的洪荒之力。

如果你只了解人体的构造那么你还远远不够了解人体,所以即便人人都知道体系是如何设计的,那也不代表对体系有所认知,直到人们能向他人诉述他自己为这个体系的化身的感受——它就像忧郁症的发作一样,感觉时间仿佛停滞,进入一个远离现实和周围人际关系的迷失地带,它脚步沉重到无法前进一步,因无力支撑自身而瘫倒,更不要说嘴里含满骨灰的滋味了。

了解这个体系的不是它的设计者、使用者和维护者,而是症侯学家和文化的内科医生。对体系的描述离不开他们对事物的状态的揭示。