克里斯托弗·Wong

当共产主义者镇压国际工人运动

八九天安门广场的工人斗争是从一个世界到另一个世界的过渡

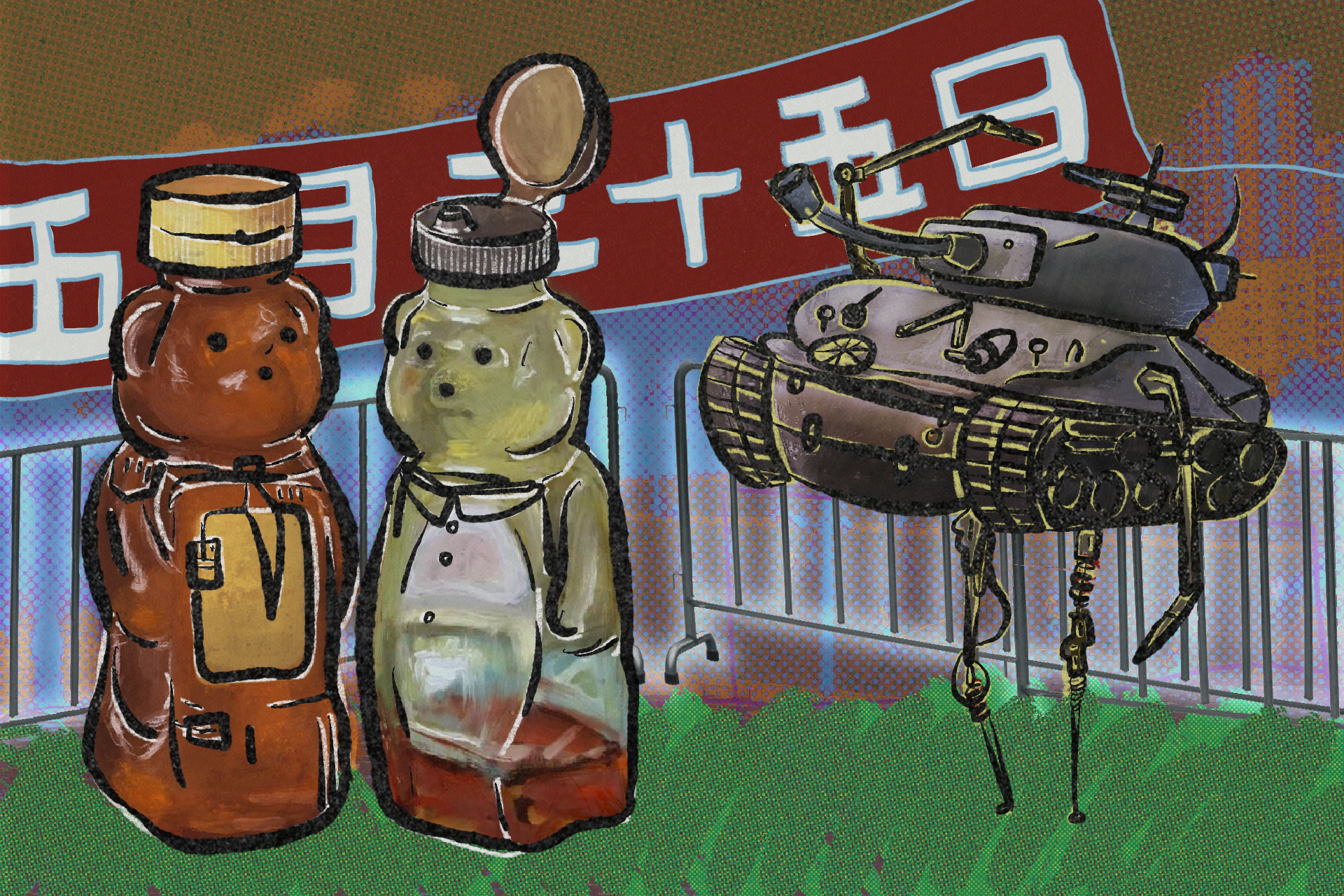

32年后,1989年4月15日至1989年6月4日期间在天安门广场发生的事的基本细节,除了最顽固的政治宣传者外,其他所有人都有共识。学生抗议者对他们所认为的市场改革的延迟感到愤怒,他们聚集在天安门广场,并试图将自己插入中国共产党内部一个神秘的、基本上是想象出的派系争端中。

抗议者提出了一系列关于民主和新闻自由的标准自由主义诉求,并准备在戈尔巴乔夫为1989年中苏峰会访问中国期间进行绝食抗议——这在对党的内部取得影响力方面大致失败了,但使北京其他地区的人都支持学生们的事业。当学生运动开始减弱并陷入派系斗争和琐碎争吵时,北京的工人们登上了历史舞台——尽管他们被禁止登上天安门广场的舞台使用麦克风。

在一次令人难以置信的几乎是自发的自我组织中,北京的工人阶级开始加固天安门周围的街道,以应对军队即将到来的攻击。他们成功地阻止了军队数周,并迫使中共从全国其他地方抽调军队,因为北京的军事单位拒绝自行开火。然而,工人们的运气在6月4日用完了,军队驱逐了保卫广场的工人,并攻击了学生本身,完全粉碎了这场运动。

这引起了国际社会的愤怒,但除了暴露自由派知识分子在国际资本要求面前的无能为力之外,没有任何结果。不久之后,当中国在2001年被允许加入世界贸易组织时,它无缝地融入了这一国际秩序中。

天安门的意义

但是,如果说1989年事件的细节现在已经很清楚了,那么它们的意义却仍然没有。30多年后,关于天安门的报道仍然完全集中在学生和他们在中国民主运动中的作用。其他国际主义的描述将中国的民主运动与韩国、台湾和香港的民主运动联系起来。然而,他们也重复了狭义的民运论述的错误,只关注学生抗议活动的相似性。一些修正主义的论述做得更好些,特别是美国政治社会学家安德鲁·G·魏昂德(Andrew G. Walder)和龚小夏,他们在90年代初对北京工人自治联合会的研究,在25年后被张悦然借鉴,最终对工人运动的广泛政治做出了连贯的描述。他们发现,在运动本身的核心有一个关键的分歧。天安门事件中的学生——如果在某种程度上他们的民主原则是真诚的,而不是简单地掩饰要求由新知识分子阶层监督市场改革的深度专制版本的自由主义——相信的是一种狭隘的政治民主概念。[1]

这种政治民主在国家层面上运作,其核心原则是:公民自由,法律面前地位平等,参与选举并普遍监督和管理国家官僚机构。至关重要的是,这种政治民主模式将工作场所降为一个独立的经济领域,民主并没有延伸到这个领域。资本主义公司,或其国有企业,将继续处于资本家和他们的经理人的绝对独裁统治之下。即使是台湾和南韩的民主运动的进步派也保持着这种私人专制。在进步的政权下,工人将被赋予权利:允许组织工会,享受福利国家,得到有限的保护,免受他们的老板可能造成的最严重的身体和心理虐待。但是,无论民主运动如何进步,老板们独裁的合法性是不容置疑的。对老板们来说,民主意味着一个民主的国家,而不是一个民主的工作场所。

只有天安门的工人们不同意。他们不仅站在世界其他地区民主运动的对立面,而且站在历史潮流的对立面。北京的工人阶级将民主运动的原则应用于他们自己关心的问题上——急剧上升的通货膨胀、不断增加的债务、政府官员猖獗的腐败、螺旋式上升的不平等和小官僚的压迫——重新发明了一个古老的、现在基本上被遗忘的工厂民主传统:民主工人的自我管理[2]。

20世纪最后一次在工厂中重新出现民主原则,这在许多方面都是天安门事件的真正意义。

中国军队和北京工人之间的战斗,是一个半世纪以来主张工厂民主的传统工人运动的核心与其坚持工厂一人统治的反对者(共产主义、法西斯主义和民主资本主义都有)之间斗争的结束。在工厂和其他所有工作场所实行一人统治的最终胜利,铸就了我们社会的基本结构,以我们才开始理解的方式塑造了它。只有将天安门大屠杀置于其真正的背景下——传统工人运动的崩溃和工作场所民主原则的死亡——我们才能开始真正解开全球经济的转变和产生现代世界的工人阶级本身性质的根本性变化。

工厂里的民主

在最早的时候,古典的工人运动是坚决的民主。在19世纪40年代,它为议会民主与欧洲的君主制进行斗争,最终在1848年席卷欧洲大陆的革命浪潮中达到高潮。在革命被击败的同时,自由主义者和社会主义者的联盟之间也开始出现裂痕,这些人在几个月前还曾在街头一起为民主的局限性这一熟悉的问题而斗争。在1848年的法国革命中,就像1989年的中国革命一样,自由主义的民主力量想把民主的范围缩小到政治领域,而工人则想把它扩大到对生产本身的控制问题。在工人运动内部出现了进一步的分裂,即 工人对生产资料的控制究竟意味着什么。对于最激进的派别来说,对生产资料的控制意味着工人将通过工人自由协会、直接民主工会(后来被称为工团主义的立场)或工人委员会直接控制生产过程。

但更多的保守派开始迷恋国家的官僚技术。他们羡慕地看着19世纪60年代和70年代的工业化大国从事越来越精细的规划计划:首先是道路、运河和铁路,然后是整个城市,以及由电线、煤气管道和管道系统组成的复杂网格,并开始相信,集中的国家规划——而不是工人的民主协会——可以带来长期追求的社会主义合作联邦。

这些派别几乎包括了整个社会民主主义左翼:从爱德华·伯恩斯坦这样的修正主义者,他完全放弃了革命,支持从内部改革资本主义和国家,到卡尔·考茨基,这位强硬的正统马克思主义者将成为伯恩斯坦在争夺强大的德国左派控制权的斗争中的劲敌[3]。正如大卫·格雷伯所指出的,列宁对德国的邮政服务如此痴迷,以至于他在其著名的《国家与革命》一书中加入了这段关于未来社会主义国家的话,在1917年二月革命和十月革命之间写下的:

上世纪七十年代一位机智的德国社会民主党人称邮政服务是社会主义经济体系的一个例子。这是非常正确的。目前,邮政部门是按照国家资本主义垄断的方式组织的企业。帝国主义正逐渐把所有的托拉斯变成类似的组织……按照邮政部门的方针组织整个国民经济,使技术人员、工头、簿记员以及所有官员的工资不高于 “工人的工资”,所有这些都在武装的无产阶级的控制和领导之下,这就是我们的直接目标。[4]

因此,列宁理想化的社会主义形式将是一个完全的国家官僚机构,负责规划整个经济,这种模式使他成为工人运动中寻求工厂民主的派别的最大敌人之一。

工人运动中的官僚主义和民主之间的斗争反映了工人运动和资本主义国家之间的斗争。到19世纪80年代,工人运动已经在德国和意大利等国创造了名副其实的 “国中之国”。这些 “国家” 是庞大的工人机构网络,从 “免费学校、工人协会、友好协会、图书馆、[和]剧院” 到工会、合作组织、邻里协会、租户联盟、互助会以及由工人自己民主管理的政党,它们为工人及其家庭提供重要服务,并作为工人希望的新的社会主义社会的基础[5]。奥托·冯·俾斯麦担心这些民主的工人机构会受到欢迎,于是他建立了官僚的、由国家管理的图书馆、剧院和福利服务机构来取代它们,他对一位美国观察员说:“我的想法是贿赂工人阶级,或者我应该说,赢得他们,把国家看作是一个为他们而存在并关心他们福利的社会机构”。[6]

随着时间的推移,各种社会主义运动把俾斯麦为阻止他们夺取政权而建立的福利国家与社会主义本身混为一谈,这导致他们复制了俾斯麦方案的官僚主义性质。但是,即使左派和右派的新的官僚主义对手巩固了他们在各自运动中的地位,作为工厂中的民主的老的社会主义概念的受欢迎程度仍在继续上升。更重要的是,参与自发起义的工人本能地开始形成民主机构,特别是工人委员会。其中最著名的是1905年和1917年俄国自发革命期间形成的工人委员会。这些委员会被称为苏维埃,最初是在1905年从临时罢工委员会中形成的,后来成为正式的、由各个工厂的代表组成的选举机构,他们致力于协调总罢工。[7]

1905年的革命被沙皇镇压,但在1917年,随着另一场革命的开始,俄国工人阶级再次组成了工人委员会。这一次,委员会将直接控制生产,在各个工厂和行业之间进行协调,并作为工人反击新的革命政府的力量。俄国革命拉开了从意大利到阿根廷的工厂民主力量与新形成的、反民主的社会民主党人和资本家联盟之间的公开战争时期。1917年至1920年期间,德国、波兰、奥地利、乌克兰和爱尔兰都成立了工人委员会,巴西的工团主义工会也举行了起义。最终这些起义都被粉碎了。在意大利,工团主义者和意大利国家之间发生了一些最激烈的冲突,工人对工厂的占领不是被意大利政府驱逐的,而是被意大利社会主义政党和他们的工会——劳工总联合会所瓦解。

工人民主运动最惨痛的失败不是来自资本家或社会民主党人,而是来自列宁和布尔什维克,也就是工人委员会掌权的那个政党。列宁在掌权后几天就开始破坏苏维埃。在十月革命后仅几天,他发表的《工人管理法令草案》就明确指出,真正的权力和权威在于新的国家和布尔什维克主导的工会。[8]面对工人委员会出人意料的大规模抵抗,这些法令在实施之前需要进行修改。[9]但在公开宣布支持工人委员会的同时,列宁继续削弱他们的权力,直到1918年他在《苏维埃政府的近期任务》中终于承认了他对工厂民主的真正立场:

毫无疑问地服从单一的意志,对于以大规模机器工业为基础的劳动过程的成功是绝对必要的……今天,为了社会主义的利益,革命要求群众毫无疑问地服从劳动过程的领导者的单一意志。[10]

列宁比大多数人更坦率地说明了工厂中的一人统治会带来什么,但如果他说得更直接一点,其结果与任何其他政治制度中的一人统治没有什么区别。布尔什维克在工厂的统治与资本主义、社会民主主义甚至法西斯的统治没有什么不同。工厂民主运动现在面临着四个不共戴天的敌人,这四方愿意抛开意识形态上的分歧,以确保工人不会直接管理他们的工作场所-—随着20年代结束进入30年代,这一运动似乎已经完全消失了。

工人运动的本能

对列宁主义者来说不幸的是,不管他们杀死多少工人,工厂里对民主的要求根本不死。100多年来,大规模工厂系统的发展和支持它所需的后勤基础设施——也许最重要的是煤矿和用来运输它们的铁路——产生了一个特别激进的工人阶级,他们把对工作场所的民主控制视为其解放的基本方面。在意识形态上,这表现为一套关于工人阶级和阶级社会性质的连锁信念,所有这些对于工人委员会的本能形成在革命危机时刻表现出来都是必要的。在第二次和第三次工业革命的快速技术扩张中,工人开始将自己视为新世界的创造者。这就产生了推动古典工人运动的第二个信念:新世界的生产者也应该是它的继承者。因此,工人运动的目标是控制生产本身,并为工人自身的共同利益而管理它。

这两个信念本身并不是工人运动的民主派所独有的,它们广泛地包含了整个运动的意识形态——从社会民主党的工会会员到列宁主义先锋党的知识分子领袖。[11] 民主派的独特之处在于它关注工厂生活的基本异化,关注被老板简化为对象的条件,而老板只是把工人当作行走的工具。对列宁主义者和社会民主党人来说,异化只是所有权或分配的产物。工人阶级的解放将在其生产能力中找到,而不是在其天生的人性和创造力中找到。但对工人运动的民主派来说,这解决不了任何问题。只要在工厂里作为一个人统治的对象这一根本性的堕落持续存在,所有权结构和健康福利的变化就相当于忽略了整个问题。这种退化只能通过把代理权和自主权交还给工人阶级来解决——让工人阶级自己控制长期以来控制他们的生产过程。

1936年,西班牙工人决定将问题掌握在自己手中,并在没有征兆的情况下集体夺取了对其工作场所的控制。西班牙革命,后来成为了此前或此后最大的和最广泛的工人民主自我管理的实验。从公用事业到面包店、医院到鞋厂,一切都在直接民主工会的控制之下,一旦他们的前老板被赶走,工人们就开始按照民主路线改造整个西班牙社会。他们将集体资源集中起来,为西班牙社会的整体利益进行民主化分配。在一个短暂的时刻,民主自我管理的胜利试验兑现了它的承诺:产量大幅增加,社会服务得到扩大,西班牙工人甚至自行组织了一个全民医疗系统,将服务范围大幅扩大到以前无法获得照护的农村地区。[12]但这场革命是在西班牙残酷的内战中开始的,在反法西斯联盟的幌子下,自由主义、社会主义和斯大林主义势力以暴力手段消灭了任何民主自我管理的尝试,并将工厂归还给他们的经理,然后在战争中输给了弗朗西斯科·佛朗哥的法西斯军队。

革命工人没有被亲管理阶层的大屠杀造成的越来越多的伤亡所吓倒,1956年在匈牙利以及1968年在法国、意大利和捷克斯洛伐克的工厂里再次成立了民主委员会和群众大会。令资本家和共产党人失望的是,这些起义所提供的对异化的民主解决方案的发展和实施在很大程度上是本能的,它往往出现在没有建立工人运动及其政治教育工作的地方。

这种运动的典型是阿尔及利亚的革命进程。阿尔及利亚工人所接受的有限的政治教育是来自于民族主义的、先锋主义的民族解放阵线(FLN),该阵线曾进行过反对法国殖民者的战争。民族解放阵线的意识形态强调国家在发展中的决定性作用。然而,阿尔及利亚第一任总统艾哈迈德·本·贝拉在上台后发现,经济结构的问题已经为他找到了答案。生产将由民主的工人委员会管理,这些委员会建立在阿尔及利亚工人在独立后大规模逃离该国的法国定居者所夺取的财产上,这些财产无人居住。本·贝拉的政府从列宁的书中抽出一页,公开支持工人委员会,同时在私下里破坏它们,但两年后的军事政变使整个争端变得无关紧要,军事政变彻底解散了委员会,并在工厂里重新实行一人统治。

通往天安门的路

面对纯粹的军事镇压,这些起义持续不断,导致资本主义管理精英们寻找方法,关于如何在不放弃权力的情况下,拆除产生民主起义的系统性结构。只有当工厂作为一个接触点——一种既剥削工人又促进互动,使工人能够找到并产生集体意义和相互认同的黑暗广场——发挥作用时,工厂对民主的本能拥抱才是可能的[13]。因此,反对民主化自我管理的基本主旨是攻击车间这个作为集体身份形成的场所、和作为可以被视为任何方式的解放空间。这采取了多种形式:最有名的是去工业化本身,以及将工厂从城市中心迁移到郊区——在那里,工人可以变成房主,并通过廉价信贷和他们的新房 “也将作为资产” 的承诺来收买。

随着资本家阶级将剩余的工会养老金注入股票市场,“金融民主化” 取代了工厂的民主化,从而将剩下的有组织的劳工与股票市场绑定在一起。公司开始把工作场所变成一个巨大的宣传机构,充满了大规模的意识形态节目,旨在促进对公司本身而不是整个工人阶级的认同。

最糟糕的是,资本的流动性和工人的不流动性,加上新的物流网络和集装箱运输的技术进步,意味着如果工人开始占上风,资本家可以简单地转移到其他地方。随着工业工人阶级的总规模收缩,这种动态增加了,将大量人口从传统劳动力中完全剥离出来。这些发展最终摧毁了传统工人运动。但为了使反民主的反革命取得成功,它就需要获得大量可剥削的劳动力供应。资本家阶级在中国找到了这个答案。

从1949年共产党在中国内战中取得胜利到80年代的市场改革,中国工厂的制度在某些方面与美国或苏联的制度不同。由于没有解雇工人的能力,也没有计件工资制度,在没有获得工人同意的情况下,要强迫工人付出劳动是非常困难的,这是由群众性的思想工作-—一种家长式的、半民主的制度来决定工作小组的负责人,虽然由党操纵,但确保管理人员至少在某种程度上是受欢迎的,并听取工人自己对生产结构的建议来实现[14]。虽然这个过程是严格管理的,但工人有能力批评管理他们的干部,并将工作单位制度对社会和家庭生活的束缚纳入工厂制度。这导致了中国城市工人对异化的体验与他们同时代的法国人或阿尔及利亚人不同。

在1949–1980年代的阶级制度下,中国城市工人阶级在许多方面也是一个特权阶级。拥有城市户口的工人可以获得工作保障、保险和福利服务,而拥有农村户口的工人则不能享受同样的福利[15]。这些福利的资金来自农村的大量谷物种植,而那里的居民几乎看不到他们劳动成果的好处[16]。这些因素与毛主义的结构性意识形态特征相结合,导致了对个人而非体制的关注。这意味着,尽管大胆地宣称要打击官僚主义,但这一时期的起义最终只是用另一个管理者去取代上一个管理者。在文化大革命期间,以巴黎公社为基础的选举是一种流行的要求——特别是在上海和湖南的一月初的风暴中,但几乎没有人写过关于它们的文章,似乎不知道它们意味着什么。

文化大革命对中国民主自我管理运动最重要的影响是,中国工人阶级中最激进的派别被解放军管理的白色恐怖消灭了,在动乱中进行了大部分的杀戮。在110–160万死者中,至少有三分之二的人是被各种保守的当局所杀害的[17]。在他们之后,政治走向了知识分子驱动的自由派政治,广泛地完全忽视了工人阶级,因为邓小平释放了独生子女政策,这是一个令人难以置信的严厉的举措,并最终成功地重建了国家对家庭的父权控制,甚至剥夺了数亿妇女从文化大革命中抓到的有限的自主权。但是,市场化的开始,社会主义福利国家的逐渐瓦解,以及一波通货膨胀产生了一系列的经济变化,使中国社会变成了一个火药桶。

工人运动的死亡

到1989年, 传统工人运动已走到最后。由于无法引发自己的起义,它抓住了一系列其他社会和政治运动,尤其是中国的民主运动[18]。然而,民主自我管理原则的发展及其对工厂中一人统治的批判对民主运动来说是完全陌生的,这意味着中国工人的发展是他们将民主原则应用于自身情况的自发产物。这就导致了以前的工人运动所不熟悉的表述。魏昂德采访的一位工人对工厂里的民主是这样说的:

为什么很多工人都同意民主和自由?…… 在研讨会上,是工人说的算,还是领导说的算?我们后来谈到了这个问题。在工厂里,厂长是一个独裁者;一个人说什么就做什么。如果你通过工厂来看国家,情况也差不多:一个人的统治……我们的目标不是很高;我们只是希望工人有自己的独立组织 …… 而在工作单位,是个人统治。例如,如果我想换工作,公交公司的工头不会让我去。我应该在5点回家,但他让我加班两小时,如果我不加班,他就扣我的奖金。这就是独裁。一个工厂应该有一个制度。如果一个工人想换工作,他们应该有一个系统的规则来决定如何做。而且,这些规则应该由大家共同决定,之后,任何违反规则的人都将按照规则受到惩罚。这就是依法而治。现在我们没有这样的法律制度[19]。

这是对工厂中一人统治的经典批判的一种极其保守的框架,以法治的主流政治言辞来表达。但是,任何试图实际实施一种制度,让工人通过一个独立的组织民主地控制他们在哪些工厂工作,工作多长时间,以及他们的奖金率是多少,都只能以工人的民主自我管理结束。正如魏昂德和张悦然所指出的,北京工人自治联合会的工人一律没有受过教育,与各种自由派知识界没有任何联系。这是中国历史上最纯粹的工人运动,而这个工人阶级的最后一次本能是要求工厂的民主。这个要求,在所有其他要求中,在政治上是不可接受的。当军队向北京进发时,被消灭的是中国工人阶级。即使是对工厂民主要求的记忆也会从中国共产党和民主运动的记录中抹去,从而确保事件的意义不复存在。

那么,当年的天安门事件究竟是什么?在某种意义上,它是两个不同的中国工人阶级之间的过渡点。抗议活动是旧工业工人阶级政治动员的高潮,他们在天安门周围的街道上对传统工人运动发动了最后的攻击。而他们的失败结束了老工人阶级作为政治力量的地位,他们在90年代的经济结构调整中被彻底消灭了。取而代之的是一个新的工人阶级,他们来自旧社会主义制度下的农村和半城市的底层,被拖进城市,充实到2.77亿农民工的队伍中,这些人今天构成了中国工人阶级的骨干力量。[20]

这个新的工人阶级——拥有农村户口,没有办法进入剩余的国有工厂系统——将没有以前的工人阶级的好处[21]。以前的工人阶级至少可以提出一个民主形式的工厂,通过它可以改善生活,而这个新的工人阶级的最大愿望是完全离开工厂,自己成为一个企业主。在这个意义上,这一群体认为自己是一个暂时窘迫的小资产阶级。这种意识形态上的自我概念不利于传统工人运动的形成,事实上,新的中国工人阶级在很大程度上未能在工作场所找到一个集体身份。他们的情况并不独特。传统工人运动的死亡,在各地都可以看到,面对拒绝在工厂中凝聚自己的工人阶级,民主自我管理的要求已经崩溃。在这个意义上,中国只是晚了一步。

然而,事实是,在我一生中的大部分时间里,全球经济体系都在危机与危机之间徘徊,甚至在工厂不再作为形成身份认同的场所时,也引发了越来越多的革命。

如果一个集体身份不能在工厂里形成,那么它就会在街头形成。由于缺乏一个积极的身份来凝聚自己,工人们只能在大规模的基础上动员起来,直接反对一种在跨部门基础上威胁到他们的力量。国家凭借其提高基本商品价格和削减福利的能力,成为唯一可用的敌人,与警察的不断斗争成为形成新的集体认同的唯一基础。

因此,当代的起义采取了大规模的街头运动和几乎持续的与国家对抗的形式。工厂占领被广场占领所取代,而随着广场被发现是站不住脚的,它们也被与警察进行的街头斗争所取代。但这使新的革命者陷入了一个危险的困境。如果没有传统的工人运动对工作场所的控制所提供的对抗国家的杠杆,他们就没有能力推翻一个坚定地致力于战斗的政府。

在过去的三年里,秘鲁、印度、法国、香港和苏丹的大规模总罢工,正如埃里科·马拉泰斯塔在20世纪20年代初所预言的那样,在没有伴随工厂占领的情况下,很容易被打败[22]。

但是,在目前的劳动条件下,产生另一波工厂占领的可能性极小,任何试图将民主重新引入经济领域的政治运动的出路都不明确。也许这就是天安门的最大遗产。在天安门广场外集会的工人们已经放弃了他们的工厂。尽管他们说的是旧式工人运动的语言,但他们像我们一样站立和斗争:在街头。他们是工人运动世界和我们今天生活的世界之间的桥梁,因此他们面临着我们所面临的同样的革命危机:巴布亚和巴勒斯坦的危机,哥伦比亚和伊朗的危机,缅甸和香港的危机,胜利就在地平线之外,但还无法把握。

我猜想,天安门的工人们现在还没有答案可以给我们。但是,期望从已离去的人们那里得到答案,对那些过去和现在为解放而牺牲的人来说,要求太高了。我们现在能做的就是找到我们自己的路,并将死者的名字挂在嘴边,去建立那个他们为之奋斗的世界。

[1] “Tiananmen Square and the March into the Institutions.” Chuang Volume 2. June 3, 2019, https://chuangcn.org/2019/06/tiananmen-square-the-march-into-the-institutions/

[2] Gong Xiaoxia and Andrew G. Walder. 1993. “Workers in the Tiananmen Protests: The Politics of the Beijing Workers’ Autonomous Federation.” The China Journal. http://www.tsquare.tv/links/Walder.html

[3] Endnotes 4, 110.

[4] David Graeber, The Utopia of Rules: On Technology, Stupidity, and the Secret Joys of Bureaucracy. Melville House, 2015.

[5] Graeber, The Utopia of Rules, 87.

[6] Graeber, The Utopia of Rules, 87.

[7] Oskar Anweiler, The Soviets: The Russian Workers, Peasants, and Soldiers Councils, 1905–1921. Pantheon Books, 1975.

[8] Maurice Brinton, The Bolsheviks and Workers’ Control 1917–1921: The State and Counter-Revolution. 69. 1970.

[9] Brinton, The Bolsheviks and Workers’ Control, 70–72.

[10] Brinton, The Bolsheviks and Workers’ Control, 130.

[11] Endnotes 4, 97–98.

[12] Sam Dolgoff, The Anarchist Collectives: Workers’ Self-Management in the Spanish Revolution, 1936–1939. 102. Black Rose Books, 1973.

[13] The author thanks Vicky Osterweil for this observation. (Author’s personal correspondence.)

[14] Joel Andreas, Disenfranchised: The Rise and Fall of Industrial Citizenship in China. 64. Oxford University Press, 2019.

[15] Hukou is the household registration system used in China.

[16] “Sorghum and Steel: Development” Chuang Issue 1. 68. https://chuangcn.org/journal/one/sorghum-and-steel/2-development/

[17] Walder, Andrew G. “Rebellion and Repression in China, 1966–1971.” Social Science History Vol. 38, №3–4. 531–533. https://www.jstor.org/stable/90017046?seq=1

[18] The world witnessed a brief resurgence of the classical workers’ resistance in the broad conglomeration of movements that comprised the resistance to the IMF in Chile in 2001. There, the relative ideological continuity between the new left and the remains of the classical workers’ movement meant that autonomist Marxist activists could move seamlessly between factory occupation and square occupation, though the forces of globalization had by then already gained too much ground post-Tiananmen.

[19] Gong and Walder, “Workers in the Tiananmen Protests,” 1993.

[20] “Red Dust: Sinosphere.” Chuang Volume 2. 401. https://chuangcn.org/journal/two/red-dust/sinosphere/

[21] “Red Dust: Sinosphere.” Chuang Volume 2. 413. https://chuangcn.org/journal/two/red-dust/sinosphere/

[22] Carloff, Andy. (1923). “The Occupation of the Factories.” Life and Ideas: The Anarchist Writings of Errico Malatesta. PM Press.